菌物营养干预菌物疗法加入抗癌新浪潮,内因调理零副作用,为全球患者提供新希望

越来越多事实证明,癌症=死亡,这是一个伪命题,是套在人头上的精神枷锁。越多的学者和医疗机构开始更加重视患者的生存质量,意识到人体自身调节系统的重要性,不在自负于人类所谓的“治疗手段”。不再拘泥于消灭肿瘤,而是换一种思路,以较为温和、无毒、无创伤的方式遏制肿瘤细胞发展。菌物营养干预菌物疗法也加入到治疗癌症的新浪潮当中,为全球的癌症防治提供了新的视野、为全球的肿瘤患者提供了新的希望。

2006年,世卫组织确定癌症为慢性病。为什么癌症还是被视为绝症?为什么大量的癌症患者还是活不过5年?!答案:传统思维害死人!

◆医疗的传统思维,让病人苦不堪言

攻击性治疗思维:不灭肿瘤死不休

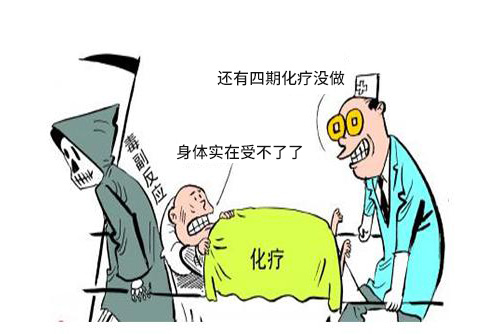

传统治疗癌症的“三板斧”——手术、放疗、化疗,其指导思想是“寻找与破坏”,就是尽可能寻找癌细胞的“蛛丝马迹”,一旦发现癌症“敌情”,马上采取攻击性治疗方法,务求彻底杀灭癌细胞。但这种“规范”方法却往往导致过度治疗,一方面让病人产生极度的痛苦和恐惧感,且常常因病致贫、难以为继,另一方面会因过度重视“病”而忽略“人”,最终导致“正”、“邪”同归于尽,玉石俱焚!

过度治疗:1/3的患者被“治死”是真的

传统的“战争模式”适合急性疾病、创伤,但不能解决慢性病问题,容易出现过度治疗,错误治疗。关于1/3病人被“治死”的说话并不是恐吓胡说。WHO(世界卫生组织)做过一项调查,全球有一半的药物在被不合理使用,这有可能使患者产生耐药性甚至死亡;全球的死亡患者中,有1/3不是死于疾病本身,而是死于不合理用药。这在肿瘤领域也许最为突出,仅十几年来,WHO不断呼吁强调合理用药,反对过度治疗。

一项统计同样表明,临床上超过60%的患者,曾受累与各种过度治疗,近三成死亡者的直接原因或间接死因归于过度治疗。最为令人发指的是,9-10%的晚期患者,濒临死亡前的半个月还在上化疗。实践证明:大剂量的化疗和适度化疗相比,肺癌患者的5年生存率不仅没有提高,反而有所下降,乳腺癌和胃癌也类似。

过度治疗不但给患者造成了更大的身体损伤、更高的经济负担,还有因此产生的精神伤害,无法估量,很多患者因为恐惧治疗而放弃,也有患者因为副作用太大而中断治疗。

◆菌物营养干预菌物疗法:让病人的生活更美好

菌物营养干预菌物疗法在治疗不同阶段的作用:

1.手术、放疗、化疗期间,减毒增效。1、一方面它能大幅减轻副作用,化解药物耐药性,减轻辐射伤害,尽快修复手术的创伤,提升病人的免疫能力和精神状态;另一方面,结合营养学,病人生命体征得到改善,往往获得超预期的高质量生活。

中国工程院院士李玉等主编的《中国菌物药》记载:“真菌除了免疫调节活性和直接抑制肿瘤的作用外,还有广泛的生理活性,如抗炎、保肝、抗氧化、胃肠道保护作用、神经保护作用等,如果使其与肿瘤的放疗、化疗联合应用可起到很好的减毒增效作用,如台湾牛樟芝、冬虫夏草等。台湾牛樟芝与顺铂合用可提高其抑制肺癌细胞的活性;冬虫夏草与顺铂合用可提高其抑制肺癌细胞的活性,虫草素可通过MAPK通路增强顺铂诱导凋亡作用;灵芝多糖可恢复对化疗药顺铂、三氧化二砷耐药的泌尿道上皮癌细胞对化疗药物的敏感性,显示其协同增效的作用”。

据菌物营养干预菌物疗法老师介绍,有位武汉电厂的退休干部,患了前列腺癌,打激素副作用太大,受不了了找到了菌物营养干预菌物疗法。之前他的PSA为53.49,正常指标要小于4,TPF PSA指标为4.39,正常指标要小于0.5,吃了方案一个月到医院复查,两个指标分别就降到了7.6和0.3,基本正常了,医生也感到很奇怪。现在老先生红光满面,精神焕发,身体跟正常人没有什么两样。究其根源,前列腺癌是内分泌系统出了问题,但还关乎代谢紊乱、免疫失衡、炎症反应等一系列原因,环境讲究的是平衡,不是高低多少。仅仅靠人为的激素干预是不够的,甚至会加重体内环境的失衡。

2、巩固期和康复期,防范转移复发。防转移、防复发是治疗癌症成败的关键。对此传统医学几无良策,这恰恰是菌物营养干预菌物疗法的优势。充分合理的使用,将大幅提高癌症患者的治愈率和生存质量。

《中国菌物药》介绍:“多种菌物药显示了抑制癌细胞侵袭转移能力,如灵芝、虫草、槐耳等。灵芝提取物体内外试验显示其抑制多种高转移肿瘤如乳腺癌、前列腺癌、肝癌等。戴氏虫草提取物抑制小鼠黑色素瘤的肺转移;槐耳抑制卵巢癌细胞的迁移等。”

药用菌菇以无以伦比的优势和零副作用,成为抗癌领域冉冉升起的明星,正如李玉院士在《中国菌物药》一书所阐述的,菌物药的抗肿瘤作用是其最受关注的活性之一,也是近年来对真菌研究的热点,其在增强免疫功能、直接诱导肿瘤细胞死亡、对化疗药物减毒增效、防治肿瘤发生、防治肿瘤侵袭转移等方面显示了良好的疗效。

早期的研究主要针对真菌提取物和粗多糖进行,随着研究的深入和技术的进步,近年来逐步对真菌中的小分子化合物以及均一多糖、蛋白等进行活性研究。

在药理药效方面也从一般药效活性的观察深入到对信号通路、分子机制等的探讨,但总体上对分子机制的研究还不是很深人。

在临床方面,除了香菇多糖、云芝糖肽等,其他品种的研究非常缺乏。而对于如此种类多样的真菌来说,即使是初步的研究,目前也还是极少数,因此,在菌物药抗肿瘤方面,未来还有大量的工作有待深入开展。