癌症可能治愈吗,是斩草除根还是改变致病“土壤”?

2008年的美国总统候选人之一、约翰·爱德华兹是个肠癌患者,他的夫人伊丽莎白则患了乳腺癌,已肝转移多年。他们不仅在与已扩散了的恶性肿瘤抗争,而且夫妇俩都参加了年初的党内激烈的提名选战。美国选民非常坦然地面对这对癌症夫妇。因为,多数美国人已接受慢性病的观点,对癌症“若无其事”。她的主治大夫则认为,并不一定非要毁灭那些顽固的癌细胞,因为这既很难达到,且常常未达到之前便已赔上性命,只要通过连续的服药,将它们包围在一个安全的、能容忍的范围内,就是一个不错的解决方案。

美国Jonsson综合癌症中心的教授约翰·格拉斯皮也说,“我们意识到在慢性病的模型中有一种力量。在患上疾病后,你能够继续过上高质量的生活,而不是一定要治愈它。如果我们能让人们活下去,同时生活充实而且快乐,如今看来这是非常不错的效果。”

◆有限的生命VS杀不尽的癌细胞

中国抗癌协会科普宣传部部长、首都医科大学支修益教授表示,癌症患者不应该过度恐惧癌症,一定要纠正“肿瘤必须要治愈”的错误观念,“高血压没有治愈,糖尿病没有治愈,冠心病也没有治愈,癌症为什么一定要治愈呢?即使发生了骨转移,带瘤生存10年、20年的也大有人在。

年轻人每天约产生癌细胞1000-2000个,人过四十岁,每天约产生6000-10000个癌细胞。但是这并不代表人人都得肿瘤。所以这就有赖于人体的另一个平衡,就是人体的免疫系统,免疫系统维系着人体的平衡,它能够把癌细胞吞噬掉,把癌细胞掌控在一个很小的范围内,不至于发展成恶性肿瘤。

◆对抗治疗无效时,不妨后退一步

当病人身体极度虚弱的状态下,应及时停止手术、放化疗等创伤性治疗。这时,合理的目标不应当放在如何缩小和消除癌组织,而应该考虑怎样提高他的生存质量和机体内在功能。只有先救人,人活着才可以考虑下一步!

癌症是去不了根的。治疗的目的是控制和减小肿瘤对生命的危害,而不是非要斩草除根,即便是赔上老本也在所不惜。如果我们能正视“癌症只是一种慢性病”,患者就不易受错误观点的误导而精神崩溃;医生们也能从另一个角度看待癌症的治疗,让癌症治疗回到人性化的轨道上,避免攻击性治疗击垮病人。

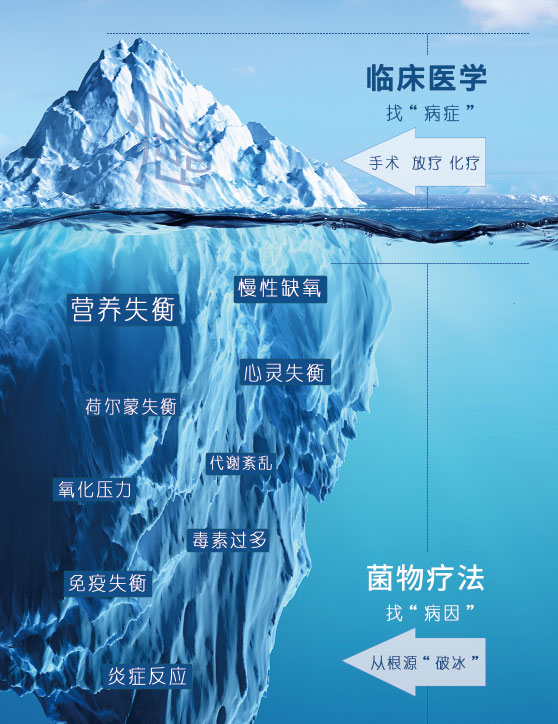

◆菌物营养干预菌物疗法:改变肿瘤生长土壤

病理学是医学中最权威、最安静的学科,病理学医生被称为是“医生里的医生”,就是说他们的工作是给医院里每一个科的医生回答问题的。纪小龙是我国病理学专家,一生都致力于病理学研究。他在接受《北京晨报》的一次采访说到:“现在治癌症的方向错了!50年来,为什么心脑血管病的发病率明显下降,但是癌症还保持在原来位置不动。因为心脑血管病的病因很明确,就是血脂血压血糖,把这些病因去除了,心脑血管病就减少了。但癌症不是,它是土壤出问题了,而之前的治法都是对准癌症本身而不是针对土壤的。打个比方:任何癌症,就像一个种子,你的身体就是一片土壤。这个种子冒芽不冒芽,长大不长大,完全取决于土壤,而不是取决于种子。 种子再好,土壤不适合,它决不会长出来。怎么改善这个土壤?这是现在研究的课题。”纪小龙进一步解释:“我是做细胞研究的,多少年了,我每天到实验室的第一件事,就是看看我养的癌症细胞是不是还活着。给它不同的培养液,它的生长情况,活跃程度就完全不同,所以,癌症治疗不能只对着癌症,而是要改变它的生长环境、土壤,如果按照这个思路去探究,可能很小的调整就能带来很大的变化。”

包括现在的“免疫疗法”,也是值得商榷的,因为免疫的首要条件是治疗对象要有“抗原性”,但癌细胞是我们自己细胞变成的,它没有“抗原性”,甚至我们的机体本身还会本能地保护它们,这个“免疫疗法”还是站在旧的,抗感染的免疫思路上,仍旧没有改变癌症发生的土壤。

张小龙教授的“改善土壤治疗癌症”理念和菌物营养干预菌物疗法不谋而合,都是顺应了抗癌发展的新趋势。上文提到的“免疫疗法”,是身体被动接受免疫物质对抗癌细胞,而菌物营养干预菌物疗法是自适性调理,通过提升自身免疫功能来抑制肿瘤。通俗一点讲,免疫疗法是借助“国外的雇佣军”来帮助维持治安的;菌物营养干预菌物疗法是培养壮大自身的“武装部队”来保护和平的。显然,菌物营养干预菌物疗法更适合持久战。我们再把菌物营养干预菌物疗法的示意图看一下,你会发现冰山下的部分——我们的身体内部环境的问题才是根源。

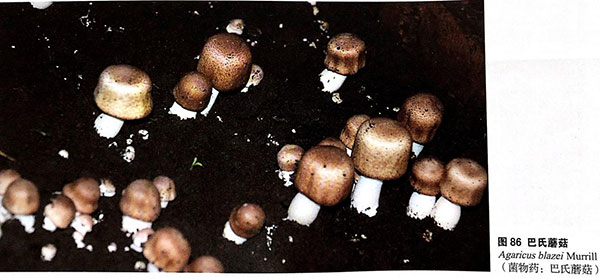

药用真菌中有丰富的多糖、酶、纤维素、矿物质和微量元素等,对胃肠功能方面有综合调理的作用,并能够修复损伤的胃黏膜组织。比如:灵芝可以降低胃肠敏感度,猴头菇中的成份能促进胃肠粘膜的恢复,研究发现平菇、木耳、灰树花、鸡腿菇等均有不同方面治疗胃肠疾病的功能。综合使用药用菌菇,可以大幅减轻病人恶心、呕吐的痛苦,提高生活质量,避免严重的营养不良影响到康复和生存。

◆菌物营养干预菌物疗法:带癌生存不是梦

带癌生存,是指患者经过有效的抗癌治疗后,常见的癌性症状消失,如出血、癌痛、咳嗽、吞咽困难等,肿瘤局部缩小,癌细胞不在扩散,病情趋于稳定,患者一般状况良好,可独立工作生活。带癌生存是中晚期老年患者得以长期存活的出路。如果能及时有效的抗肿瘤综合治疗,及时出现胸水、腹水或者骨转移、肝转移等,仍可获得较长的生存期。带癌生存有3个特点:一是生存期延长,二是生存质量提高,三是肿块依然存在,但变化不大或者缩小。2008年,海归教授黄又彭博士在对200位80岁左右的病故老人进行尸检后发现,全部老人都有肿瘤!但他们死于其他因素。

科学研究表明,人体内蕴藏的抗癌能力是巨大的,如果被调动发挥得当,它的抗癌能力将高出平时数十倍。而且从内部调节人体的免疫平衡没有任何副作用,使癌症像高血压、糖尿病一样成为普通的慢性疾病,在体内“和平共处”。在接受菌物营养干预菌物疗法的患者中,有一部分就是年龄较大、或者身体耐受度差的患者,他们通过菌物营养干预菌物疗法结合合理的膳食、运动,依然可以正常生活。比如:有位海南的小伙子,他妈妈在67岁时发现了肺腺癌晚期,胸腔有积液,但老人身体比较差,无法满足手术条件,他权衡之后决定使用菌物营养干预菌物疗法,吃了三个多月,精神状态好转,能吃能睡,他担心的癌痛、骨转移也没有出现。菌物营养干预菌物疗法是从内部调节人体环境,对于失去手术机会的人来说,通过改善自身免疫系统也可以较好地控制病情发展,而且能够保障较高质量的生活,这是非常重要的一点。